在贵阳工业发展的长河中,贵州第三砂轮厂宛如一颗独特的星辰,虽历经风雨却依旧闪耀着属于自己的光芒。它承载着几代人的奋斗与梦想,见证了从计划经济到市场经济的巨大变迁,其故事充满了曲折与辉煌。今天,让我们一同走进第三砂轮厂的世界,探寻它从20世纪50年代到2003年这段波澜壮阔的发展历程。

一、时代召唤,破土萌芽

20世纪50年代,新中国成立不久,百废待兴,工业基础薄弱。为了改变这一局面,国家大力推进工业化进程,磨料磨具行业作为工业发展的重要支撑,受到了高度重视。1958年8月,中央北戴河工作会议做出了一项影响深远的决定——批准新建“贵州砂轮厂”。鉴于当时我国磨料磨具行业的落后状况,根据中国与苏联的协定,贵州砂轮厂被列为国家重点项目,由苏联援建,计划投资近一亿元人民币,目标是打造亚洲第一流的磨料磨具基地。

选址工作经过了严谨的考量。贵州省矿藏丰富,尤其是铝矾土资源,为砂轮生产提供了得天独厚的原材料优势。同时,出于战备角度的考虑,砂轮作为工业的“牙齿”,对于军工企业至关重要,将工厂建在相对隐蔽的地方能有效降低被空袭的风险。经过多番考察,最终选定了贵阳市白云区的沙子哨作为厂址,这里距离贵阳市区不远,在地理条件、气象、水文、交通运输、原材料供应以及供排水等方面都具备一定优势。

为了使新厂建成投产后能够顺利运行,首先需要培养一批熟悉生产工艺的操作人员。1959年秋,在距贵阳市六公里处的金关,利用兄弟厂的一小部分土地,临时搭建起了练兵基地。以土法上马,仅投入90万元,筹建了两台生产棕刚玉的简易电弧炉。当时的指导思想是暂定两年时间,一切因陋就简,土洋结合,采取两条腿走路的方针,一旦新厂建成,金关基地即行撤出。职工队伍来自祖国各地,有从一机部下派的干部,有从部队转业的干部战士,有从部属企业选派的技术、管理、生产骨干,还有从贵州选调的优秀青年。他们怀着建设新中国的满腔热血,汇聚于此,开启了艰苦的创业征程。

二、艰难起步,坚守希望

在金关的临时基地,条件异常艰苦。设备奇缺,生产、生活资料匮乏。职工们住的是简易工棚,吃的是粗茶淡饭,但他们凭借着勤劳的双手和顽强的毅力,努力生产出国家急需的物资。1959年末,第一台临时性的棕刚玉冶炼炉建成投产。1960年元旦,第一炉棕刚玉块成功诞生,这一成果填补了贵州省及西南地区的磨料空白,为工厂的发展奠定了基石,也让全体职工备受鼓舞。紧接着,第二台简易冶炼炉也建成投产。

然而,好景不长。1960年下半年,中苏关系破裂,苏联单方面撕毁合同,撤走全部专家,项目突然转入缓建。这一巨大的变故给贵州砂轮厂带来了沉重的打击,但三砂人并没有被困难吓倒。他们选择了坚守,保留三百余人,集中在金关继续进行临时性的土法生产,等待新的机遇。

1963年3月,企业更名为“第三砂轮厂”,成为第一机械工业部的直属企业。此后几年,尽管面临诸多困难,三砂人凭借顽强的生命力和全体职工的不懈努力,持续盈利,年最高上缴利润近300万元,在困境中展现出了强大的韧性。后来,根据上级指示,另选厂址于清镇龙潭坝新建了第七砂轮厂,这一变故也为第三砂轮厂的发展埋下了坎坷的伏笔。

三、探索前行,多元发展

文化大革命的十年,给中国社会带来了巨大冲击,第三砂轮厂也未能幸免。产量、产值急剧下降,出现多年亏损。但即便在如此艰难的环境下,一机部批准“三砂”由磨料厂改为磨具厂(仍保留磨料生产),并从其他单位调来一些大型设备。尽管改建时间持续了近十年,建成后的砂轮生产线仍存在诸多问题,但这也为工厂的转型发展奠定了基础。

1964年,是第三砂轮厂发展历程中的一个重要节点。这一年,工厂自行设计建成了棕刚玉制粒流水加工生产线,生产出棕刚玉磨料近千吨。这一生产线的建成,标志着工厂在技术创新和生产能力提升方面迈出了重要一步。同年,三砂开始进行新产品——烧结刚玉的试验,在磨具磨削研究所的支持下,于1966年转入二次试验。这一尝试为后来工厂的产品多元化发展埋下了伏笔。

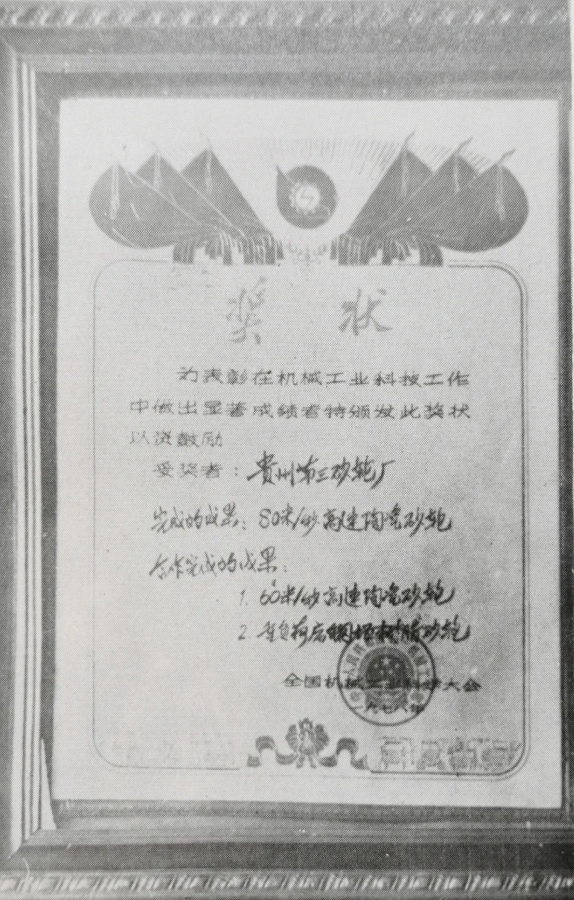

1968年9月,根据一机部一机军二字1138号文批准,三砂正式由磨料厂改为磨具厂。随后的几年里,陶瓷磨具、树脂磨具、涂附磨具先后投产,实现了从单一磨料生产到磨料磨具综合性生产的转变,产品品种大幅增加。1977年,对于第三砂轮厂来说是具有里程碑意义的一年。这一年,工厂研制成功50米/秒、250千克重负荷砂轮和80米/秒高速陶瓷砂轮,填补了国内空白。同年,试制成功钛合金初抛砂轮,解决了飞机叶片表面和粗磨加工的难题。这些成果不仅彰显了工厂的技术实力,也为我国工业发展做出了重要贡献。

在那个物资匮乏的年代,第三砂轮厂的职工们凭借着顽强的毅力和创新精神,克服了重重困难。没有正式开采的矾土,他们就用公社社员挖掘的生矾土,自建简易土窑焙烧成熟矾土。冶炼使用的电极国家不予分配,他们就自力更生制造电极糊,以铁皮包焊成“烧结电极”。修炉需用的碳素砖也是自制的,铁屑则是工人到附近机械厂搜集而来。冶炼过程全靠人力,出炉、脱炉皮等工序也充满了艰辛,但他们从未放弃,始终坚守在生产一线,为工厂的发展默默奉献。

四、人才汇聚,注入活力

1983年盛夏,酷热的合肥让人躁动不安。赖学著和陈江庆从合肥工业大学化学工程系化工专业毕业,响应国家号召,奔赴贵州,来到了第三砂轮厂。那时的大学毕业分配,个人几乎没有选择权,听从国家安排是天经地义之事。尽管对贵州和砂轮厂一无所知,但他们怀揣着对未来的憧憬和报效国家的决心,踏上了西行的列车。

赖学著回忆起当年毕业分配、工作报到的情景,仍历历在目。在财务领取了派遣费和50元到边远地区工作的补助后,他匆匆离开合肥。在江西老家短暂停留后,于9月中旬约上了去昆明报到的同学登上了西行的火车。那时从贵阳始发到上海的火车要春节期间才开行加班车,他们乘坐的是从上海开往重庆的火车,经过三十多个小时的颠簸,终于抵达贵阳。出了贵阳火车站,天有些灰暗,身着短袖衫的赖学著感受到了些许寒意。在贵阳人的指引下,他先坐上2路公共汽车,在客车站转乘3路公共汽车到终点站三桥加油站,然后沿弯曲的滇黔公路一路向上步行约半小时,终于到达了金关,来到了将注定与他一生结缘的第三砂轮厂。

初到贵阳,赖学著心中忐忑。但随即遇到的两喜两忧,让他的心情逐渐平复。一喜是因为在十五号之前报道下个月可以领到双薪,二喜是若干来自各地的大中专学生(其中有两位校友)先于他到工厂报到,给予了他热诚的欢迎,使他不觉孤单。一忧是食堂菜偏辣,吃不太惯,二忧是领取粮票时,按百分之四十的大米、百分之四十的面粉和百分之二十的玉米配给,让习惯吃大米的他担心吃不饱。

上世纪80年代初的第三砂轮厂,尽管厂房、设备还显简陋,但正值改革开放潮涌风起之时,产品供不应求。棕刚玉磨料主要供出口,在国际市场上享有较好的声誉,为国家创收紧缺的外汇。作为中央企业,效益不错,职工除工资外还有奖金及其他福利,在三砂工作为市民所羡慕。赖学著也有所庆幸,毕竟企业离贵阳市中心比较近,没有被分配到更为偏远的六砂、七砂。

赖学著运用在合肥工业大学所学的专业技术知识,与第三砂轮厂的专业实践紧密结合,先后在磨料磨具工艺技术、新产品开发方面积极创新,对企业的技术进步和产品结构调整做出了贡献。他作为课题负责人,成功地开发出烧结刚玉磨料并开展中试工作,确定了原料、工艺装备和生产工艺,实现了国内领先批量烧结刚玉磨料的生产,填补了国内磨料品种的空白。陈江庆也兢兢业业,扎实工作,与同志们一道群策群力,在技术方面取得了可喜的成绩。

在那个时期,每年都有二三十名大中专学生分配到企业,还有自办技工学校每年1-2个班毕业生进入企业,为“三砂”源源不断送来新生力量。技术改造、产品开发四处开花结果,生产经营指标节节攀升,每年的会议室墙上都会增加几面出口创汇、企业管理、安全、节能先进的锦旗。三砂呈现出一片生机勃勃、发展强劲的景象。

五、走向辉煌,荣耀加身

随着改革开放的深入推进,第三砂轮厂迎来了新的发展机遇。1984年,从日本、瑞典引进树脂钹形砂轮生产线,产品质量达80年代国际水平。1985年,建成生产能力达1.2万吨的棕刚玉加工生产线。这些先进设备和生产线的引进,极大地提升了工厂的生产能力和产品质量,为工厂的腾飞插上了翅膀。

此时的第三砂轮厂,已成为磨料磨具综合性重点生产厂家,机械电子工业部重点企业。拥有职工1600余人,其中工程技术人员180人。主要生产设备307台,固定资产原值2105万元。引进了德国1600吨液压机与ф3m煤气发生炉等大型设备以及日本产树脂薄片高速切割砂轮与拔型砂轮的成套生产设备,建成的棕刚玉磨料制粒生产线达到80年代国际水平。

工厂的主要产品有棕刚玉磨料、陶瓷磨具、树脂磨具、涂附磨具等3000多个品种。其中16-80号棕刚玉磨料,获省优质产品奖;50m/S250kg重负荷砂轮填补了国内空白;HM-1型钛合金砂轮在国内处先进地位,筒型布基砂圈达到美国同类产品的标准,填补了国内涂附磨具的一项空白。产品出口日本、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡等国家。1978-1987年出口创汇累计为695万美元。1988年完成工业产值1840.8万元,出口创汇390.4万美元,实现利润199.6万元。1984年被评为贵州省节能先进企业,1986年贵州省人民政府授予出口创汇成绩卓著企业称号。

1990年,企业围绕“七五”计划目标,重点抓了基础管理达标升级工作,采用了“物资ABC管理”、“正交试验应用”、“网络技术运用”、“线性规划原理”等管理成果,向标准化管理迈出了坚实的一步。工厂全年完成工业总产值2075.1万元,实现销售收入3200万元,实现利润183万元,上交利税165.43万元,出口创汇382.79万美元,晋升为贵州省先进企业。

1992年,该厂共生产磨料13960.8吨、陶瓷磨具911吨、树脂磨具1354.9吨,分别比上年增长20.8%、7.4%、23.6%;实现工业总产值4416.7万元,比上年增长18.3%,实现利税90.7万元,扭转了上年亏损63.1万元的状况。年底,经10年努力的63米/秒树脂重负荷砂轮技改项目正式通过验收,为企业调整产品结构和开发新产品增添了后劲。

在这一时期,第三砂轮厂可谓风光无限,成为了贵州工业的一张亮丽名片。它的成功,离不开全体职工的努力拼搏,也离不开时代赋予的机遇。

六、遭遇困境,艰难转型

然而,命运似乎总爱开玩笑。1988年,根据国家改革大政策,第三砂轮厂从中央企业下方为地方企业。1989年下半年,风云突变,我国与西方国家的关系出现波折,造成棕刚玉磨料出不了口,形成大量积压,生产、销售下降,资金无法循环。加拿大政府优惠贷款的高速重负荷砂轮生产线引进项目也半途夭折。

紧接着,各种矛盾与问题凸显。80年代政府的拨款改为银行贷款,企业快速发展时期大量的技术改造和流动资金贷款本息无力支付,形成巨额债务。生产规模缩小产生约一半的富余职工,另有几百名离休、退休、退养的职工要负担。大量乡镇企业出现,市场竞争加剧,很多产品失去了盈利能力。企业体制和机制僵化,决策和管理不能适应时代要求,职工观念相对落后。所有这些,导致上世纪90年代企业从兴旺走向衰退,人才流失,企业生产、职工生活举步维艰。

在企业步入困境的同时,市场经济在全国推行。已有很多企业花去不菲的资金打广告扩大企业知名度,第三砂轮厂已无保密的必要,贵阳市一号信箱也就逐渐不怎么使用,代之以企业名称、地址、邮编。到上世纪末,贵阳市一号信箱不再保留,逐渐淡出视野,但在人们心中始终为它留有一个位置,珍藏其曾有的辉煌和为其付出的记忆。

1994年6月,经贵州省体改委和省经委批准,以原中国第七砂轮厂为核心,第三砂轮厂、第六砂轮厂组成的中国七砂集团有限责任公司成立。1998年6月,贵州中国第七砂轮股份有限公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。2003年3月,按照国家“债转股”政策,七砂集团公司债转股后的新公司——贵州达众磨料磨具有限责任公司挂牌成立。

七、重焕生机,展望未来

进入21世纪后,三砂人并没有被困境击垮,他们发挥能吃苦、不服输的精神,努力使企业的生产经营形势逐步改观,再次步入发展轨道。得益于贵阳市的经济发展,地处三桥马王庙地区的三砂厂获得地理优势,为开办三产提供了条件。同时,离退休职工基本养老金社会化、下岗职工政策为企业减轻了负担,使企业获得了再生之机。

磨料磨具的生产在贵州具有比较优势,全省综合性砂轮企业仅三砂一家,特别是其树脂磨具已确立了市场竞争优势,国家级新产品高速重负荷砂轮及其系列产品(如高速铁路打磨砂轮)在全国享有较高的知名度。2000年10月11日,由中国七砂集团公司第三砂轮厂承担的陶瓷磨具产品升级技术改造项目通过验收。该项目重点是淘汰烧煤倒焰窑,新建1座14立方米燃气车式窑及配套设备工装,达到国家规定的“一控双达标”要求。该车式窑具有快速烧成、温度均匀、能耗低、装窑密度大、废品率低、自动控制等优点,对调整陶瓷磨具的产品结构及产品商品化起到重要作用。经前3窑烧成产品的检测结果,受到有关专家的好评。14立方米车式窑的投产,可增加130吨适销对路的陶瓷磨具,增加100万元产值和80万元销售收入,为三砂大幅度减亏,走出困境奠定了基础。

2003年6月,在整合原七砂集团公司和七砂股份公司全部磨料经营性资产基础上组建的贵州达众第七砂轮有限责任公司成立,产品以棕刚玉磨料为主,重塑了中国磨料生产龙头企业地位。赖学著也在这一系列的变革中,从第三砂轮厂逐步成长为七砂集团领军人物,带领改制后的贵州达众磨料磨具有限责任公司继续砥砺前行,铸造新的辉煌。

第三砂轮厂的故事,是一部关于奋斗、坚持与创新的传奇。它见证了一个时代的发展,也承载着无数人的回忆与梦想。如今,第三砂轮厂没有了曾经耀眼的光环,但几代三砂人奋斗的足迹依然清晰可见。

手机资讯

手机资讯 官方微信

官方微信

豫公网安备41019702003645号

豫公网安备41019702003645号